《肿瘤瞭望》:祝贺您受邀参加“Gerald and Elaine Schuster Distinguished Lecturership”演讲,首先请您向大家介绍一下这个演讲的背景。

陈海泉教授:自从2010年以来,复旦大学附属肿瘤医院与哈佛大学医学院体系中的麻省总医院、布莱根妇女医院、丹娜-法伯癌症中心等均有长期、频繁的交流互动。“Gerald and Elaine Schuster Distinguished Lecturership”是布莱根妇女医院胸外科自1990年开始举办的一个学术活动,每年会从全球邀请一位胸外科专家做1-2场学术报告,参加临床教学活动。

我记得当年访问他们医院的时候看到,这个讲座的受邀专家介绍会被张贴在一面荣誉墙上。受邀专家大多数是像F. Griffith Pearson教授(提出著名的气切重建“皮尔森操作法”,被誉为“现代气管手术之父”)、Toni. Lerut教授(欧洲胸心外科学会前主席,世界电视纵隔镜发明者)这样的大师级人物。

▲位于波士顿的哈佛大学布莱根妇女医院

其实我收到这个讲座的邀请快有两年了。从2012年开始,我已多次作为AATS Faculty应邀在AATS Focus和AATS ITSOS等会议上作主题报告。2019年的AATS ITSOS峰会上,我带来了关于胸外科医生如何做好组织库管理的报告,分享了我们团队的一些经验,引起了与会专家的热烈反响。

在那次报告后,布莱根妇女医院胸外科主任Raphael Bueno教授向我抛出橄榄枝,邀请我作为次年的“Gerald and Elaine Schuster Distinguished Lecturership”。由于受到COVID-19疫情影响,2020年未能成行。他们也继续保留这个邀请,将在当地时间2021年5月5日通过线上举行。

▲哈佛大学布莱根妇女医院胸外科“Gerald and Elaine Schuster Distinguished Lecturership”向陈海泉教授发出的邀请函

《肿瘤瞭望》:成为“Gerald and Elaine Schuster Distinguished Lecturership”的座上宾,对您意味着什么?您在演讲中主要介绍什么内容?

陈海泉教授:这次受邀参加布莱根妇女医院和丹娜-法伯癌症中心的学术活动,对我个人而言意义重大,是对我个人乃至中国学者在胸外科领域工作的认可,也是我们东西方交流的一个缩影。但我认为更重要的是如何在交流中学习、进步。借这次交流、演讲,我对胸外科领域的学科发展、东西方差异进行了深入地总结和思考。我将主要带来3方面的演讲内容。

一是胸外科疾病谱的变化,比如在肺癌诊断中,早期疾病的比例明显增加,而这些早期疾病的病理或生物学特征和以前的早期疾病又有很大的差异;

二是学科发展中的“Translation knowledge”(知识翻译),“现代瓣膜修复之父”Alain F. Carpentier教授曾说过,知识是在互相交流中传播和发展的,我们中国的经验和研究成果也可以反哺世界。

三是临床研究和实践的相辅相成,胸外科领域的很多研究应该来源于实践,并影响和改变实践,让患者有更多获益,而不是仅仅用发表了多少论文来衡量。

《肿瘤瞭望》:生活习惯、居住环境以及筛查策略等都在影响肺癌的疾病谱。您如何看待国人肺癌诊治的变化?肺癌疾病谱的变化对您的临床研究又有什么影响?

陈海泉教授:近年来,肺癌诊断和治疗发生了明显的变化。一方面是全球控烟行动的持续开展,很多人意识到吸烟与肺癌的危害;另一方面是低剂量螺旋CT(LDCT)已经成为很多国家和地区的肺癌筛查工具,早期肺癌的检出率增加。

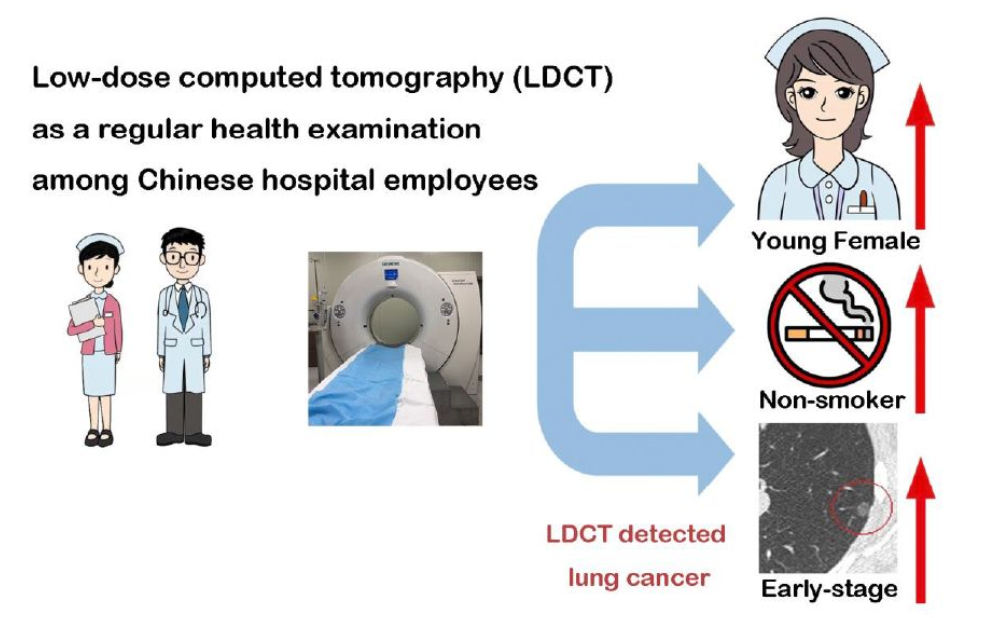

2020年发表于NEJM的文章提示,LDCT可以降低吸烟高危人群的肺癌死亡率。我们发表在JTCVS上的一篇文章也引起了国际学者的广泛关注,与既往认知不太一样的是,我们的肺癌高危人群是年轻、女性、非吸烟人群,而且大部分患者的CT表现为磨玻璃结节(GGO)。我在JTO上发表的Perspective文章也解释了可能的原因:LDCT在中国的推广,使得更多肺癌可以被早期发现、早期治疗,改善患者预后。

▲LDCT在中国医院职工肺癌筛查中发现的高危人群

实际上,GGO型肺癌是一种偏惰性的肿瘤,我们之前发表在ATS的研究也提示,GGO型肺腺癌的5年OS率达到98.99%,显著高于整体肺腺癌人群。因此,我们在临床实践中也越来越强调避免过度诊疗,要平衡患者的获益-风险后来考虑手术或随访计划。

新冠疫情以来,很多人在胸部CT筛查中发现肺结节,关于这种惰性疾病的病因和临床诊治,仍需要更多研究来阐释。我们最近与流行病学专家开展合作研究,希望能避免或控制肺结节诊治的领先时间偏倚(lead time bias),即由筛查诊断时间的提前所导致所谓生存期延长,实际上并非真正的预后改善。究竟什么时候才是肺结节的最佳干预时机,需要我们通过更多的研究,将经验转化为标准。

《肿瘤瞭望》:您带领复旦大学附属肿瘤医院胸外科团队,在肺癌领域进行了诸多前沿探索,部分研究成果也影响了实践指南。您是如何看待指南和创新这个看似“鱼和熊掌”的问题?

陈海泉教授:随着外科技术的发展,胸外科治疗的模式也在发生变化。二十年前,电视胸腔镜、纵膈镜刚刚起步的时候,很多胸外科医生还不太接受;而今天又可能要陷入一种“跟风”的形势,很多人在一味地比较谁的手术切口更小。我们发表在ANN SURG的“肺癌微创外科3.0”中指出,未来的微创要从切口微创,发展到系统微创,进一步减少对患者组织和器官的影响。

另一方面,我认为应该接受并鼓励竞争,比如一个局限晚期的肺癌患者,应该接受手术治疗,还是放疗、介入治疗等其他局部治疗,或者单纯的系统治疗?我想每个学科的治疗方案都有其优势或局限性,在还没有明确的治疗标准形成以前,应该通过多学科协作,制定适合患者的个体化方案。

临床指南仍是指导我们进行规范化诊疗的基础,但临床指南的更新通常是基于前几年的创新研究证据。杜克大学肿瘤中心主任、前NCCN主席D’amico教授曾向我提出一个问题,在指南和创新的“Cross road”(十字路口)应该如何选择?

受到学科特点的限制,外科领域很难像内科领域(尤其是一些创新药物)一样有那么多的前瞻性随机对照试验。比如像GGO型肺腺癌的治疗窗很长,5年OS率达到99%,可能需要随访十几年才能看到不同GGO的预后差别,RCT试验的时间成本太高。但一些高质量的回顾性研究也可以影响临床实践。比如我们2016年发表在JCO关于冰冻病理指导亚肺叶切除的研究,在2017年就写入了ESMO指南。

因此,我认为指南和创新不应该是对立的,而应该是彼此成全、互相补充的。高质量的创新研究可以改变指南,而指南中未被满足的临床需求也正是我们创新研究的方向。

京公网安备 11010502033352号

京公网安备 11010502033352号